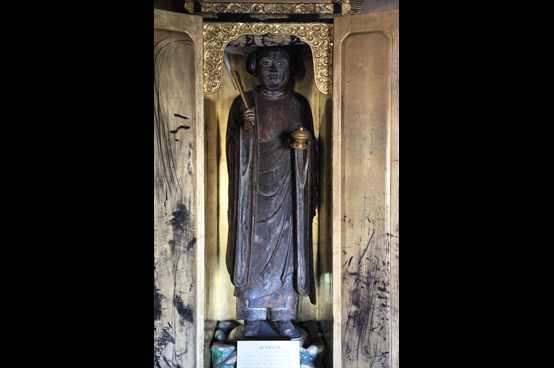

像【像】

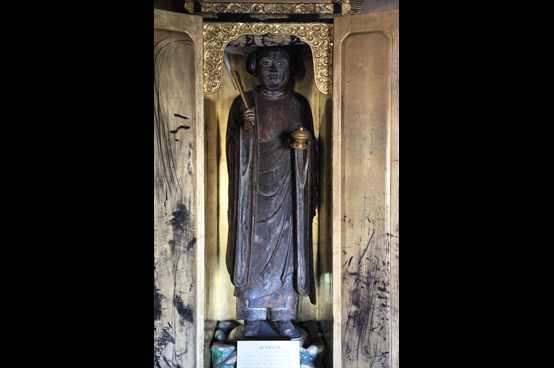

製作年代は南北朝時代のようであるが、聖人自彫りのものとも伝えられている。胎内には太子の自作である、2歳の自身の像が納められている。現在、県の重要文化財に登録されている。

住所:横浜市戸塚区下倉田町1021

お問い合わせ:TEL : 045-881-3166

製作年代は南北朝時代のようであるが、聖人自彫りのものとも伝えられている。胎内には太子の自作である、2歳の自身の像が納められている。現在、県の重要文化財に登録されている。

住所:横浜市戸塚区下倉田町1021

お問い合わせ:TEL : 045-881-3166

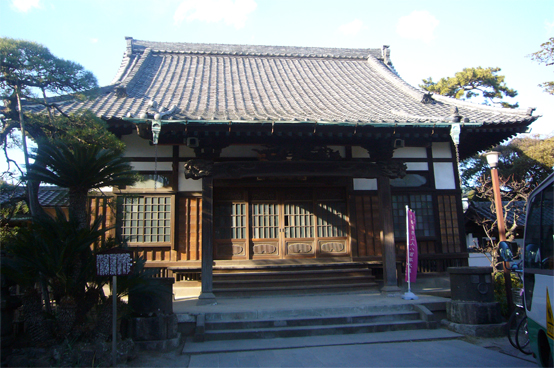

親鸞聖人は、弟子の西念に、「木売は舟着き場であり大勢人が集る。また宿縁ふかい人もいる」と語り、西光院(現清浄寺)を建立させた。そして師弟が、かわるがわる説法したと伝えられる。本尊は、聖人自筆の真向の弥陀如来と伝えられている。

住所:吉川市木売2-20-5

お問い合わせ:TEL : 048-981-6000

聖人が関東下向のおりこの寺に一宿した。このとき親鸞聖人は自ら筆をとり正向の阿弥陀如来を描いて寺に残したことから正向院を命名したという。

住所:春日部市八丁目314

お問い合わせ:TEL : 048-752-2838

稲田より帰洛の折、池(現明福寺内)で休憩をとっていた親鸞聖人は、老翁となった毘沙門天の化身から、雨乞いを頼まれ、雨を降らせたという伝説が残る。寺宝に、池に姿を写して自ら制作したと言われる親鸞聖人坐像がある。

住所:江戸川区江戸川3-8-1

お問い合わせ:TEL : 03-3670-0134

親鸞聖人が三方正面の阿弥陀如来絵像を取り出し、裏面中央に六字名号、左右に九字十字名号を、花押を添えて与えたと伝えられている。

住所:葛飾区東金町6-20-17

お問い合わせ:TEL : 03-3607-0670

親鸞聖人が立ち寄った際に、松は「十八公」に通じ、更に阿弥陀の十八願にあやかり、千有余年の間も、我が弘法とともに繁栄するようにとの願いをこめて、袈裟を掛けたといわれている。現在の樹は三代目。

住所:葛飾区宝町2-1-1

お問い合わせ:TEL : 03-3695-7925

鎌倉御家人の葛西三郎清重が、数々の武功により葛西渋江村(現在の四つ木)に隠居した際、たまたま関東を教化していた親鸞聖人が清重の館に逗留することになった。

住所:葛飾区四つ木1-25-8

お問い合わせ:

稲田より上洛の途中、親鸞聖人は善福寺を訪れた。迎えた了海上人は、聖人の高徳に導かれ弟子となったという。聖人が「凡夫往生のしるしに」と言って、大地にさした杖が、イチョウの木になった伝説が残っている。

住所:港区元麻布1-6-21

お問い合わせ:TEL : 03-3451-7402

親鸞聖人が関東布教の折に善仁寺に立ち寄り水を欲したところ、高地につき水が出なかった。それを哀れに思い、持っていた杖で地をたたくと、そこから水が湧き出た。その水は大変に甘く、「極楽水」と呼ばれるようになった。

住所:文京区小石川4-13-9

お問い合わせ:TEL : 03-3811-4803