お釈迦さま(仏陀)の教えに出会い、お釈迦さまの弟子(仏弟子)となる儀式です。得度は出家して僧侶になることですが、同じように門徒として浄土真宗の教えの中に生きていくことを誓う大切な儀式を「帰敬式(ききょうしき)」といいます。おかみそりを受け、「釋○○」または「釋尼○○」という法名をいただきます。

仏法を依り処(よりどころ)として生きていく、その覚悟と自覚をもって新たな一歩を歩みだす大切な儀式と言えます。では、仏法を依り処とする生き方とはどのようなものなのでしょうか。法名をいただく意味とは何でしょうか。いっしょに考えてみましょう。

帰敬式はどのようなことをするのですか?

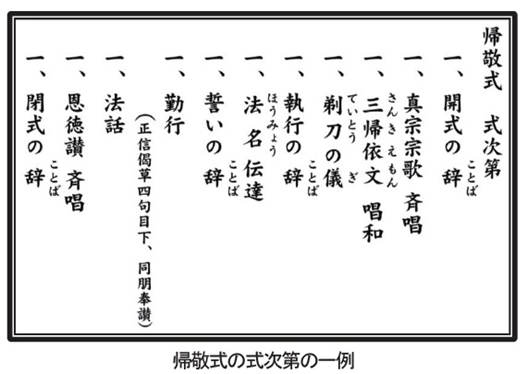

図は帰敬式の式次第の一例となっています。聞きなれない言葉が出ていますが、儀式がどのような願いのもとに執り行われているかを感じ取っていただければと思います。

みんなで唱える「三帰依文」とは何ですか?

式では、ご本尊・阿弥陀如来の前で「三帰依文」という誓いの言葉を全員で唱和します。三帰依文とは、仏宝(ぶっぽう)・法宝(ほうほう)・僧宝(そうほう)の3つ「三宝(さんぼう)」を依り処として生きていきます(帰依する)という仏教徒としての誓いの言葉なのです。

今から約2500年前、お釈迦さまが生きておられたころ、インドの人々はこの三帰依文を唱えて、お釈迦さまの弟子として入門の儀式を行ったと伝えられています。以来、広く世界の仏教徒によって大切に唱え継がれております。日本においてもこの三帰依文は浄土真宗だけではなく、仏教の各宗派で共通のものとなっています。

この三帰依文の〈仏宝〉とは真実に目覚められた人、お釈迦さまのことです。お釈迦さまをみ仏と敬って「仏に帰依したてまつる」と唱えます。〈法宝〉「法に帰依したてまつる」の「法」はお釈迦さまが説かれた南無阿弥陀仏、お念仏の教えのことです。〈僧宝〉「僧に帰依したてまつる」の「僧」とは、僧侶ということではなく、南無阿弥陀仏によってご縁をいただいた人々の集まり「僧伽(さんが)」のことを指し、親鸞聖人は「御同朋(おんどうぼう)・御同行(おんどうぎょう)」として、とても大切にされてきました。

つまり三帰依文は、み仏であるお釈迦さまを敬い、その説かれたお念仏の教えを大切に守り、そしてその教えを学ぶ人々の集まりを大切にいたしますとご本尊の前で誓い、確かめていくことが表現されています。

おかみそり(剃刀の儀)では本当に髪を剃るのですか?

帰敬式は別名「おかみそり」(剃刀)とも呼ばれています。剃刀(ていとう)の儀では、実際に髪を剃るわけではありませんが、頭に三度剃刀を当て、執行する者が「南無帰依仏 南無帰依法 南無帰依僧」(仏・法・僧の三宝に帰依しなさいの意)と唱えます。受式者は法名を授かるにあたり、三帰依を唱和します。これを剃刀の儀と言います。

また、「おかみそり」については「切っても切っても」生えてくる髪の毛を、「払っても払っても」湧いてくる煩悩になぞらえ、煩悩の象徴ともいえる髪を落とし、仏弟子となる歩みを始めるという意味があります。

真宗門徒にとって、剃刀の儀には、煩悩の象徴である髪を剃り落とすというよりも、私たちが抱えている悩み苦しみの元となる煩悩の存在を「しっかり確かめる」という意味があるのです。それは同時に、仏法僧に帰依する仏弟子として、歩みを始めていく覚悟を確かめる重要な儀式でもあるのです。

法名とは? 戒名とは何が違うのですか?

浄土真宗では〈戒名〉ではなく〈法名〉といいます。

〈法名〉の付け方

〈法名〉は男性の場合は「釋○○」、女性の場合は「釋尼○○」とお付けします。

親鸞聖人が自ら「釋親鸞」と名告られて以来、浄土真宗の〈法名〉には「釋」の字が入ります。

この「釋」はお釈迦様の「釋(釈)」をあらわし、仏弟子として生きることを示しています。女性の場合は「尼」を伝統的につけております。これはサンスクリット語の女性の出家者を表す言葉の語尾に由来します。

どこで受式出来るのですか?

京都にある東本願寺(真宗本廟)は勿論のこと、日頃、ご縁のある真宗大谷派のお寺でも受式することが出来ます。

受式を希望される方は、ご縁のある真宗大谷派のお寺または、下記の一覧にご相談ください。

お寺にご縁のない方は、寺院検索(東京教区)または、下記にある教務所へお問い合わせください。

(参考動画)「帰敬式法座」YouTubeにて公開中

帰敬式法座は、浄土真宗の教えや、親鸞聖人のご生涯、法名をいただく意味など、先生のお話を手掛かりに確かめていく法座です。これから帰敬式を受式される方、すでに受式される方もご視聴いただき、ご寺院の同朋の会、帰敬式執行の際にもご活用ください。

※本山での受式を希望される方はこちら

※各教区の教務所の連絡先はこちら